当ブログ「kikorist日誌」は、kikorist夫婦が住友林業で注文住宅を建てる過程や、家づくりのこだわりポイントを発信・紹介するブログです。

あわせて住友林業の割引が受けられる紹介制度のご案内もしています。

住友林業を検討中の方はもちろん、これから家づくりを始める全ての方に分かりやすく情報を発信しています。

WEBマガジン「イエマガ」でライターとして家づくりの検討過程を月刊連載中。

家づくりに関するリアルタイムの情報、ブログに書ききれない住友林業の小ネタはTwitterで、インテリアなどの写真はInstagramで発信していますので、よろしければフォローお願いします。

【注意事項】当ブログ内の写真、イラスト、文章については、流用・引用を一切認めておりません。

当ブログはアフィリエイト広告/AdSecse広告を利用しています。

住友林業で建築中のkikorist新邸での「ホームシアター導入記」シリーズ。「kikorist新邸という実例を通して、どのように注文住宅にホームシアターを構築していくのか」という過程を丁寧に紹介していきます。

前回の記事はこちら。

本記事では、ホームシアター導入の前提となる、スピーカー選びの前提知識について解説します。

ちょっと回りくどいようですが、前提知識をしっかり身に付けることで、ホームシアターの機器選びや導入の理解が圧倒的にしやすくなります。

スピーカーとアンプの関係

本記事で解説するスピーカーと、次回解説するアンプについて整理しておきます。

スピーカーについては多くの方が想像できると思うのですが、アンプについては「知らない」「分からない」という方も多いのではないでしょうか。

スピーカー

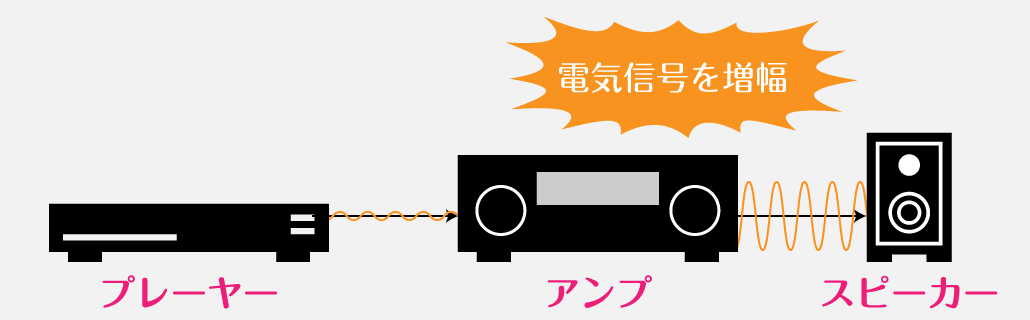

オーディオ機器では、音は電気信号として各機材を通過します。そして、届けられた電気信号を音(振動)として出力する機器が「スピーカー」です。

スピーカーは空気を振動させます。振動した空気が音波として人の耳に伝わります。空気が振動し、波のようになって鼓膜に届くのです。

周波数が高い=高温、周波数が低い=低音

この1秒間に揺れる空気の波の数を「周波数」と言い、1秒間に振動する回数をHz(ヘルツ)で表します。

波の間隔が長い=振動の数が少ない=周波数が低いと低音として聞こえ、波の間隔が短い=振動の数が多い=周波数が高いと高音として聞こえます。

※ちなみに振幅(=振動の振れ幅)の大きさが音の大きさです。

空気の振動の仕方が異なると、人には違う音として聞こえます。それが何種類も重なると、さまざまな音が同時に聞こえるように感じます。

ここで大事なことは、スピーカーを鳴らす(駆動という)ためには大きな電力が必要で、プレーヤー(想像しやすいようにスマホでもいいですが)からの出力される電気信号では全く足りません。

イヤホンやヘッドフォンくらいの小さな機器であれば、そのままプレーヤー(スマホ)に繋いでも音を鳴らすことができますが、スピーカーの振動版はイヤホンやヘッドフォンとは比べ物にならないくらい大きいので、そのままでは鳴らせません。

そこで必要なのが、プレーヤーから出力された電気信号を増幅する「アンプ」という機器です。

アンプ

「アンプ」は、電気信号を増幅させるための機器

です。

プレーヤーやスマホなどの電子機器から出力される電気信号は、もともと微弱な信号でしかありません。イヤホンやヘッドフォンであれば直接繋いでも音が出ますが、スピーカーのような大きな機器に直接繋いだ場合は薄く小さな音にしかなりません。

そのため、プレーヤーやスマホといった再生機器とスピーカーの間に、アンプを挟むことによってその信号を増幅し、スピーカーを駆動させるために十分な電気信号に変換します。

プレーヤーの電気信号をアンプでスピーカー駆動に必要な電気信号に増幅

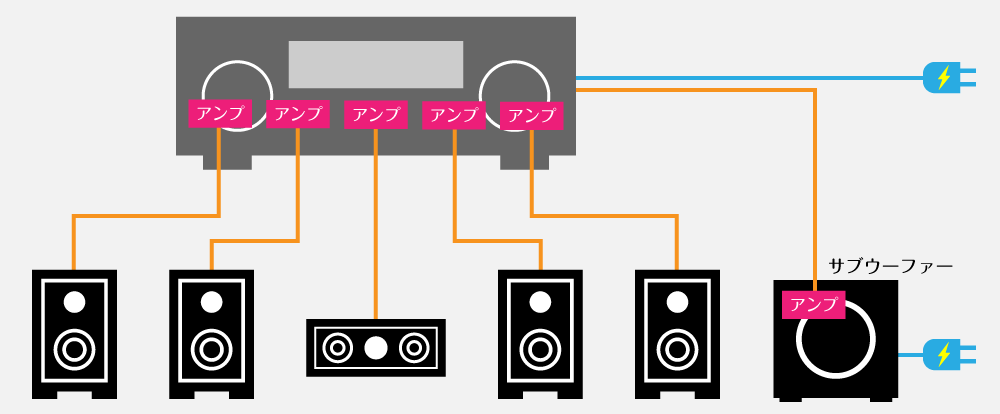

ホームシアターでは「AVアンプ」と呼ばれるアンプを使用します。ホームシアターでは多数のスピーカーを使用することが一般的なので、AVアンプには複数のアンプを内蔵しているのが特徴です。内蔵されているアンプの数=駆動できるスピーカーなので、AVアンプによって設置できるスピーカーの最大数が決まります。

内蔵するアンプの数=駆動できるスピーカー数

アクティブスピーカーとパッシブスピーカー

スピーカーとアンプは本来別々の機器ですが、セットで使うことが基本なので、「スピーカーにアンプを内蔵しちゃえば?」という考え方も当然出てきます。

アンプを内蔵したスピーカーを「アクティブスピーカー」と言います。それに対して、アンプを内蔵していないスピーカーを「パッシブスピーカー」と言います。

ホームシアター向けでは、基本的にパッシブスピーカーしか使いません。したがって、「ホームシアター用のスピーカー=パッシブスピーカー」と理解しておいて問題ありません。

ホームシアターでは多数のスピーカーを使用しますので、その1つ1つのスピーカーにアンプを内蔵していたらコストが割高になってしまします。また、一体になっているので、アンプだけグレードアップするというようなことができません。そのため、ホームシアターでは複数のアンプを内蔵した「AVアンプ」という機器を用いて、AVアンプにスピーカーを繋ぐのが普通です。

ウーファーを除くスピーカーはパッシブタイプ

唯一の例外はサブウーファーです。サブウーファーを駆動するためには大電力が必要なので、サブウーファーには専用のアンプを内蔵しており、サブウーファー用の電源が必要です。したがって、電源を内蔵しているサブウーファーなので「アクティブサブウーファー」となりますが、ホーム用途ではパッシブサブウーファーは超マイナーなのでわざわざ「アクティブ」サブウーファーと呼ぶことはほとんどありません。

※サブウーファーにもアンプを内蔵しない「パッシブサブウーファー」というものがありますが、店舗や商業施設用設備用が多いので、ホームシアター用のサブウーファー=アクティブサブウーファーと思っていただいて問題ありません。

なお、本記事の最後で紹介している一体型のサウンドバーはアンプを内蔵をしていますので、アクティブスピーカーの一種と言えます(「アクティブスピーカー」というよりは「サウンドバー」というジャンルになっていますが…)。

スピーカーとAVアンプのモデルチェンジ

スピーカーのモデルチェンジサイクルは非常に長い

です。10年以上前に発表・発売されたスピーカーが現在も最新モデル、ということも普通にあります。スピーカーユニットに使う素材や構造の見直しにおいて技術の発展はあるものの、スピーカー自体はある意味完成された規格です。プラスマイナスの端子が1つずつ合計2端子で1ペアあり(後述するバイアンプでは4端子2ペア)、そこにスピーカーケーブルを繋げば音が出るという仕組みはここ数十年も変わらず、今後も変わらないと思われます。ですので、一度買ったスピーカーは長い間使うことが可能です。

それに対して、電子機器の塊であるAVアンプは、多いメーカーでは毎年、長くても2~3年に1回はモデルチェンジが行われます。これは、再生するコンテンツ、フォーマット、接続端子に次々新しいものが登場しているためです。

Blu-rayディスクが登場したあとも、2Kのフルハイビジョンから4K HDRというフォーマットが増え、最新では8Kが登場しています。音声も前回解説したチャンネルベースのDolby True HDに加えてオブジェクトベースのDolby Atmosが追加されました。また、接続端子であるHDMIもコンテンツのリッチ化に伴い、2006年に規格化されたHDMI 1.3aから2017年の2.1まで数年単位で機能が追加され、流せるデータ量も増加しています。

こうした、コンテンツや最新のフォーマット、規格に対応するため、短いサイクルでモデルチェンジしているのがAVアンプです。とはいえ、現時点での最新フォーマットに対応していれば最低でも5年程度は問題なく使うことが可能です。

モデルチェンジサイクルの長いスピーカーにはアンプを内蔵せず、AVアンプを使う方がスピーカーが長く使い続けられるので、スピーカーにお金を投資することができます。

スピーカーの仕様(スペック)の見方

まずはスピーカーを選定するにあたって、スピーカーの仕様(スペック)の見方を解説します。

例として、YAMAHAのNS-F330を取り上げます。

| 仕様 | |

| 型式 | 2ウェイバスレフ型(非防磁) |

| スピーカーユニット | 13cmコーン型ウーファー×2、3cmアルミドーム型ツィーター |

| 再生周波数帯域 | 40Hz~45kHz(-10dB)~100kHz(-30dB) |

| インピーダンス | 6Ω |

| 許容入力 | 50W |

| 最大入力 | 200W |

| 出力音圧レベル | 89dB |

| クロスオーバー周波数 | 3.2kHz |

| 入力端子 | バナナプラグ対応ネジ式(バイワイヤリング可) |

| 外形寸法 | 202W×950H×299Dmm |

| 質量 | 18.2kg |

| 付属品 | サランネット、取扱説明書 |

型式/スピーカーユニット

表の「型式」には、「2ウェイバスレフ型(非防磁)」、スピーカーユニットには「13cmコーン型ウーファー×2」「3cmアルミドーム型ツィーター」とあります。

最初から何言っているか全然分からないわ…。

一つずつ解説していくのでご安心を。

1本のスピーカーの中には、実は複数のスピーカーユニットが入っているものがあります。

1つの箱の中に複数のスピーカーユニットが内蔵されているのです。

NS-F330では、3つ内蔵していますね。

NS-F330のスピーカーユニット部

これは見た目で分かるわね。

でも二番目・三番目のユニットは同じだけど、一番上とは違うみたい。

その通り。

一番上と二番目・三番目はスピーカーユニットが違います。

構造の違うスピーカーユニットを複数個使うのは、1つのスピーカーユニットだけで低音~中音~高音の全てを対応させようとすると、音の再生に無理が出るためです。そこで、1つのスピーカーユニットで全音域を担当するのではなく、中低音を担当するスピーカーユニット、高音だけを担当するユニットというように、再生する周波数帯域をユニットごとに分け、周波数帯域にあわせた構造のスピーカーユニットを複数個内蔵したほうが、無理なく最適な音を出せるのです。

2ウェイ・3ウェイのユニットにすることで音質に無理がなくなる

低音・中音・高音は下記のような感じです。

| 周波数 | 代表的な音 | |

| 低音 | ~100Hz |

|

| 中音 | 100Hz~1kHz |

|

| 高音 | 1kHz~ |

|

低音~高音まで1つのスピーカーユニットだけで出力させるスピーカーをフルレンジスピーカーと呼びます。

そして、低音~中音をウーファーで、高音をツィーターで出力させるスピーカーを2ウェイスピーカーと呼びます。

さらに、低音・中音・高音でスピーカーユニットを分ける場合もあります。その場合は3ウェイスピーカーと呼びます(その場合、中音にはスコーカーというスピーカーユニットが使われることが多い)。

NS-F330では、低音~中音を鳴らす直径13cmのコーン型ウーファーが2つ、高音を鳴らす3cmのアルミドーム型ツィーターが1つ搭載されているので、2ウェイ3ユニットのスピーカーということになります。

3ユニットなのに3ウェイにしなかったのは、メーカーとして低音・中音でユニットを分けるよりは、低音~中音のウーファーを2つにしたほうが音のバランスがいいと判断したからでしょうね。

こうした設計思想が各メーカーの技術の見せどころです。

「コーン型」や「ドーム型」というのは、スピーカーユニットの形状のことですが、ここまでの知識は必要ないので解説は省略(私も詳しくないですし…)。詳しく知りたい方はこちらのページをご覧ください。

再生周波数帯域

「再生周波数帯域」は、スピーカー1本で具体的にどの周波数まで再生できるかを示しています。

YAMAHAの場合、40Hz~45kHz(-10dB)~100kHz(-30dB)と記載がありますが、これはちょっと特殊な記載方法です。その他のメーカーは40Hz~45kHzだけを載せています。

平均的な音量から10db下がる=再生不可と定義した場合に40Hz~45kHz、平均的な音量から30db下がる=再生不可と定義した場合に40Hz~100kHzということですが、10db下がるだけでも相当音量としては下がっているので(3db下がると音量は1/2)、YAMAHAの場合は-10dbだけを見ればOKです。

一般に下の数字が40Hzを切っていれば低音からよく出る、上が30KHzより高ければ高音まで出る、と言えます。

もちろん、再生周波数帯域は広いほうがいいのですが、それ以外にもレスポンス(音の立ち上がり=出始めが明確か甘いか)、分解能力(1つ1つの音がはっきりしているか)など音質を決める要素は多数ありますので、参考程度でいいのではないかと思います。特に海外メーカーは、スペック上の高音域の周波数は重視していない傾向があります。

人間が聞き取れる音(可聴周波数)は低い音で20Hz、高い音で20kHz(高い音は個人差があり年齢に比例して衰える)と言われています。そのため、20kHz以上はあまり意味がないという言う人もいます。

スピーカーはそれぞれの好みがあるので、スペックだけでなく聞いていいなと思ったものが1番!

必ずしも高額・高級なスピーカー=いいスピーカーというわけではありません。個人の感覚が大事。

参考までに、CD以上の音質となるハイレゾは40kHz以上が再生可能かどうかを基準にしていますので、ハイレゾ対応かどうかを重要視する場合は、高音域の周波数が40kHz以上をカバーしているか気にするといいのではないかと思います。

インピーダンス

「インピーダンス」は、スピーカーに電流の流れる抵抗値を示したもの。単位はΩ(オーム)です。

インピーダンスが低いほど電流が流れやすいスピーカー(低電流でも駆動できるスピーカー)、逆にインピーダンスが高いほど電流が流れにくいスピーカー(駆動に低電流が必要なスピーカー)と言えます。

一般的に販売されているスピーカーは、4Ω、6Ω、8Ωが多いです。

音質と直接関係あるわけではない項目ではありませんが、インピーダンスが4Ω以下の低いスピーカーをAVアンプに繋ぐ際は、必要以上の電流が流れてスピーカーが壊れる場合がありますので、場合によってはAVアンプのスピーカー駆動設定を「ローインピーダンス(低インピーダンス対応)モード」に変更する必要があります。

4Ω以下ののスピーカーの場合は注意が必要。AVアンプの適合インピーダンス範囲内にない場合は、そのスピーカーは使用できません。

許容入力・最大入力・出力音圧レベル

「許容入力」「最大入力」はスピーカーに一定および瞬間的にどれだけの電力を入力ことができるかという数値です。家を揺るがすほどの大音量でも、その出力は10W程度ですので、全く気にする必要はありません。

隣家からのクレーム以前に、耳が耐えられない。

「出力音圧レベル」は「能率」と呼ばれることもあります。1Wの電気信号を加えたとき、1m離れた点の音圧をマイクで測定し、単位はdB(デシベル)で示します。「出力音圧レベル」が高いほうが小さい出力のアンプでも大きな音を出せることになりますが、家庭で使う分には無視してOKです(商業施設やコンサート会場で使用する際に重要になってくる項目です)。

クロスオーバー周波数

2ウェイや3ウェイなどのマルチウェイスピーカーでは周波数帯によって担当するスピーカーユニットを分けていますが、「クロスオーバー周波数」は各ユニットの音域の境界にあたる周波数を示します。

各スピーカーの設計思想によって変わる部分であり、一般ユーザーが気にする必要はありません。

なお、1つにユニットで全音域を鳴らすフルレンジスピーカーの場合、クロスオーバー周波数はありません。

入力端子・バイワイヤリング接続

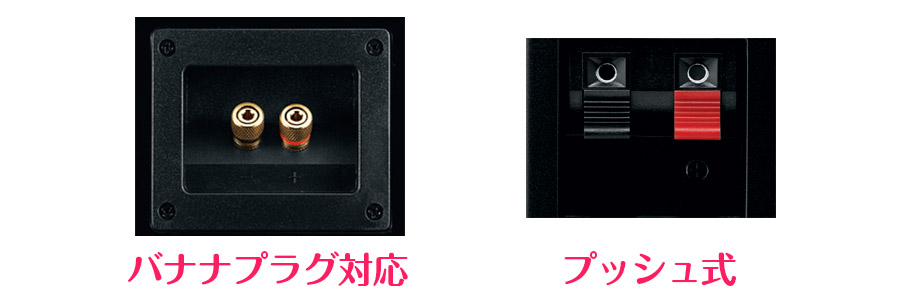

「入力端子」はスピーカーケーブルを接続する端子の形状です。主にプッシュ式とバナナプラグ対応ネジ式があります。プッシュ式はミニコンポ用のスピーカーなどで採用されます。中級機以上はバナナプラグ対応ネジ式が一般的です。

バナナプラグ対応端子とプッシュ式端子

バナナブラグ対応ネジ式では、ケーブルの被覆を剥いてネジで締め上げることもできますが、バナナブラグというプラグを使ってワンタッチかつ確実に接続が可能です。

ちなみに、スピーカーにバナナプラグは付属しないので別途購入する必要あり。

「バイワイヤリング接続」とは、スピーカーユニットが2つ以上ある場合に、スピーカーユニットごとにアンプを繋げて駆動する方式が選べるスピーカーがあります(マルウェイ以上でもバイワイヤリング接続ができないスピーカーもあります)。中低音のウーファーと高温のツィーターが独立したアンプで駆動されるので、それぞれの電気的信号の影響が少なくなり、よりクリアな音質にする効果があります。

バイワイヤリング接続

バイワイヤリング接続対応の場合は、スピーカーターミナルが2ペア4端子あり、それぞれAVアンプに繋ぎます。バイワイヤリング接続をしない場合は、ショートバーというものを利用して1ペアの端子のみに繋ぎます。

付属品

付属品で注意しておきたいのは、サランネットというカバーが付属するかどうか。サランネットを使うかどうかは好みによるところが大きいですが、小さなお子さんがいる家庭であれば、スピーカー保護のためにサランネットは使ったほうがいいと思います(スピーカーを上から押して潰したりするので…)。国産メーカーのスピーカーでは付属することが多いですが、海外メーカーは別売りであることが多いです(スピーカーユニットに派手な色を使っているモデルもあり、スピーカーユニットも含めてデザインと考えているのでしょう)。

サランネットを使用するかは好み

また、スピーカーケーブルも付属するモデルと付属しないモデルがあります。

スピーカーケーブルは部屋が広いと長さが足りないこともあるので、おまけ程度に考えておくのがいいでしょう。

スピーカーの形状

続いて、スピーカーの形状を解説していきます。

一般的に使用されるスピーカー

一般的な5.1chのホームシアターのスピーカーレイアウトでは、フロント用にトールボーイスピーカー、センター用にセンタースピーカー、サラウンド用にブックシェルフスピーカーが使われることが一般的です(それに加えて重低音用のサブウーファーを使用)。

一般的な5.1chのスピーカー配置

このうち、センタースピーカーは、周波数的にもセンター専用のスピーカーとして作られており、その他の位置で使われることはまずありませんが、トールボーイスピーカーとブックシェルフスピーカーはどちらを使っても構いません。

同じメーカーの同一グレード品であれば音質では、トールボーイ>ブックシェルフなので、フロントにブックシェルフでサラウンドにトールボーイということは一般にやりませんが、フロントもサラウンドもトールボーイ、もしくはブックシェルフというパターンはごく普通にあります。

実際、現在の我が家でもサラウンドスピーカーとしてトールボーイスピーカーを使っています。

※新居では設置スペースの関係で使いませんが…

トールボーイスピーカー(トールスピーカー)

「トールボーイスピーカー」とは、背が高く、幅の狭いエンクロージャー(箱)を持つスピーカーです。

ブックシェルフスピーカーと比較して、複数のスピーカーユニットを搭載可能で、低音再生に必要なエンクロージャーを大きく取れるので、音質面で有利です。

また、設置面積が小さい一方、高さ方向に大きいので、設置性や大型のテレビとの外観の相性が良いのもメリットと言えます。

ブックシェルフスピーカー

「ブックシェルフスピーカー」は、その名の通りブックシェルフ=本棚に置けるようなサイズのスピーカーです。

※中にはJBL K2のように本棚に収まりきらないようなフロア設置のものもありますが…

トールボーイスピーカーと比較すると、ユニットの内蔵数に制限が出たり、エンクロージャー(箱)の大きさに制限がありますので、不利なことは間違いないですが、ブックシェルフスピーカーをフロントに採用することも多くあります。

床置きの場合はスピーカースタンドが必要になるデメリットがあります。

小型のスピーカーであれば、別売りのスピーカーブラケットを用いれば壁付けや天吊りも可能です(要壁補強)。そのため、サラウンドスピーカーにも向いています。

センタースピーカー

「センタースピーカー」は、ホームシアターのフロント中央に置くためのスピーカーです。横長の形状をしていることが一般的です。

センタースピーカーの主な役割はセリフを再生させること。 映像の中央から、ハッキリと聞き取りやすいセリフ再生を行うため、独立したスピーカーを用います。

セリフ=人間の声=中音を再生するためのスピーカーですので、低音や高音はあまり重要視されていないので、センター以外で使われることはありません。

ちなみにセンタースピーカーを無くしても、左右メインスピーカーにセリフが振り分けられて再生されるので問題はないのですが、セリフの明瞭度は落ちます。映画やアニメなどセリフが多いコンテンツを視聴するのであれば、センタースピーカーは是非とも用意したいところです。

天井埋め込み型スピーカー/壁埋め込み型スピーカー

ここまで説明したスピーカーが一般的なスピーカーなのですが、ちょっと特殊なスピーカーとして天井埋め込み型スピーカーがあります。

トールボーイやブックシェルフは邪魔になる…という場合に、天井に埋め込み型スピーカーを使います

。

見た目はスッキリしますが、当然ながら内蔵できるスピーカーユニットの数や大きさに制限があるので、音質・音量的には圧倒的に不利になります。特に、再生周波数帯域はトールボーイスピーカーやブックシェルフスピーカーと比べて圧倒的に劣ります。

kikorist新邸では場所や用途に応じて3種類のYAMAHAの天井埋め込みスピーカーを使用しています。その中の1つVXC3Fと同価格帯(ペア2万円強)のSONYのトールボーイスピーカーSS-CS3を比較すると、VXC3Fは再生周波数帯域ではかなり不利なことが分かります。

| YAMAHA VXC3F | SONY SS-CS3 | |

| 型式 | フルレンジユニット | 2ウェイバスレフ型 |

| スピーカーユニット | 9cm フルレンジユニット | 130mmコーン型ウーファー×2 25mmソフトドーム型×1 19mmドーム型スーパートゥイーターx1 |

| 再生周波数帯域 | 71Hz~20kHz | 45~50kHz |

| インピーダンス | 8Ω | 6Ω |

| 許容入力 | 40W | |

| 最大入力 | 80W | 145W |

| 出力音圧レベル | 87dB | 88dB |

| クロスオーバー周波数 | – |

そもそもSS-CS3が、この価格帯体としては非常に高性能で、3ウェイ4スピーカー、ハイレゾ対応など優れたスピーカーというのはありますが…。

VXC3Fはフルレンジの1スピーカーなので差は歴然です…。

天井埋込型スピーカーは同価格帯で比較すると音質的に不利なので、視聴において重要なフロントスピーカーにはトールボーイスピーカーやブックシェルフスピーカーを使用し、サラウンドやDolby Atmos用のスピーカーは埋め込み型スピーカーで使用するという方法がオススメです。

どうしてもフロントに天井埋め込み型スピーカーを採用したい場合は、YAMAHA VXC8やDALI PHANTOM E50、JBL Studio 2 6ICのような2ウェイユニットのスピーカーを選ぶという手もあります。

JBL 天井埋め込み型スピーカー(1台) Studio 2 6IC

選べるモデル数は非常に少ないものの、壁埋め込み型スピーカーもあります。

間取りなどによってはこうした埋め込み型のスピーカーを活用してもいいと思いますが、特にYAMAHA以外のスピーカーはエンクロージャー(スピーカーユニットを囲む箱)がないので、音の響きがいまいちだったり、取り付けた壁や天井がエンクロージャーとなって響きやすいという問題があります。

2階建ての1階リビングなどで使う場合は、リビングの真上の間取りや使う時間帯に注意する必要があります。

サブウーファー

「サブウーファー」は、再生周波数帯域としては20Hz~150Hz前後という重低音を専門に再生するスピーカーです。

前述したように、ホームシアターでは他のスピーカーと違ってアンプを内蔵したアクティブサブウーファーが一般的です。そのため、サブウーファーはスピーカーケーブルでAVアンプと繋ぐだけでなく、電源が別途必要になります。

そのためウーファーを設置する予定の場所の近くにはコンセントを用意しておく必要があります。

なお、サブウーファーが担当する重低音は指向性(音の直進性)がないので、ある程度部屋のどこに置いてもよいとされています(とはいえAVアンプとの接続は必要です)。

サブウーファーは重低音を補うのが目的なので、フロントスピーカーから低音がしっかり出ていれば必ずしも導入する必要はありません。そこで、まずはサブウーファーはなしでホームシアターを構築し、重低音に不足を感じた場合に追加する方法もあります。

(番外編)サウンドバー

最近徐々に人気が高まっているのがサウンドバーのジャンルです。テレビの下に置けるような横長のスピーカーに、アンプと多数のスピーカーユニットを内蔵しています。

サウンドバー

サウンドバーのメリット

サウンドバーのデメリット

サウンドバーは、複数のスピーカーを内蔵し、そこから出す音を壁や天井などに反響させてサラウンドを表現する機器です。

あくまでスピーカーは前面にしかなく、反射を使ったバーチャルサラウンドですので、実際にスピーカーを置いた立体感・臨場感には劣りますが、手軽にサラウンド環境を構築できるのが最大のメリットです。テレビやプロジェクターとHDMIケーブル一本で接続が可能です。

サウンドバーはスピーカーとアンプを内蔵しており、テレビとの接続はHDMI一本

そのため、新築時にマルチチャンネルのスピーカー設置の準備をしておらず、建てた後からホームシアターを構築したくなった場合はサウンドバーを検討すると良いと思いまます。

価格も2万円台からあり、ハイエンドモデルでも10万円台前半程度に収まる価格も魅力的です。

ただし、反射を利用する関係で、部屋の大きさや壁の近さ、壁・天井の素材などが音質に大きく影響しますので、吹き抜けや勾配天井など、間取りによっては最適な音響効果が得られないことがあることには注意が必要です。

基本的に重低音はエンクロージャー(=スピーカーの箱)の大きさに依存するため、サウンドバー単体では重低音が苦手です。そこで、ミドルクラス以上のサウンドバーではサブウーファーが付属することが一般的です。

サブウーファーは電源は必ず必要ですが、サウンドバー本体との接続はワイヤレス化されたモデルもあります(SONYのHT-Z9Fなど)。サブウーファーが担当する重低音は指向性(特定の方向に進む特性)がありませんので、(フロント左右のスピーカーの近くがベストですが)部屋のどこに設置してもいいとされています。そのため、本体とサブウーファーの接続が難しい場合は、ワイヤレスサブウーファーが付属するモデルを選ぶといいと思います。

スピーカーはどのように選べばいい?

結論を言うと、好きなものを買えばOK。スピーカーは正直好みです。最安の価格帯は1本1万円以下からあります。1本3万円を超えるとミドルレンジと言えると思いますが、ミドルレンジ以上はもはや好みの世界です。

※上を見れば2本ペアで500万円近い超弩級スピーカーもあります…。

最安クラスとミドルレンジではさすがに音の豊かさに差を感じるけど、それ以上となると好みの方が大きいです。

スピーカーはAVアンプと違って、故障も少ないですし、何より買い替えサイクルが長いので、ミドルレンジ以上に絞って好きなものを買うのがオススメです。

コスト優先、サラウンドを体験してみたいということであれば、割安なセット品もありますので、そうした物を選ぶのも全然アリです。

YAMAHAのNS-PA41はサブウーファーまでセットになった5.1chパッケージで4万円以下(送料込)という破格の金額です。

この金額なら体験にはもってこいですし、後からグレードアップしたいときも財布へのダメージは少ないです。

もう少し本格的に揃えたいという方向けには、別途オススメ記事でまとめる予定です。それまで待てない、という方は個別にご連絡いただければ相談に乗ります。

本記事のまとめ

本記事では、ホームシアターで使うスピーカーについて解説しました。

- スピーカーを駆動するためにはAVアンプが必要

- スピーカーの仕様は、スピーカーユニット数/再生周波数帯域/インピーダンスに注意

- スピーカーの形状は、トールボーイ/ブックシェルフ/センターの3種類

- 間取りによっては天井埋め込み型や壁埋め込み型の利用も検討

- サウンドバーはスピーカー/AVアンプ内蔵で導入が手軽

次回はAVアンプの選び方について解説していきます。

参考になれば幸いです。

既に完成してwer内覧会している方のブログは特に参考になるはず。

コメント