当ブログ「kikorist日誌」は、kikorist夫婦が住友林業で注文住宅を建てる過程や、家づくりのこだわりポイントを発信・紹介するブログです。

あわせて住友林業の割引が受けられる紹介制度のご案内もしています。

住友林業を検討中の方はもちろん、これから家づくりを始める全ての方に分かりやすく情報を発信しています。

WEBマガジン「イエマガ」でライターとして家づくりの検討過程を月刊連載中。

家づくりに関するリアルタイムの情報、ブログに書ききれない住友林業の小ネタはTwitterで、インテリアなどの写真はInstagramで発信していますので、よろしければフォローお願いします。

【注意事項】当ブログ内の写真、イラスト、文章については、流用・引用を一切認めておりません。

当ブログはアフィリエイト広告/AdSecse広告を利用しています。

書斎のシェルフにLEDテープを使って間接照明を追加してみた

ら、思った以上に最高の環境になりました。

シェルフ下に間接照明のついた書斎

今回はアレクサを使った音声操作&調光調色といった機能面に加えて、出来るだけ見た目を美しく(DIYっぽくなく)仕上げることを目標に作業しましたので、DIYの作業内容とあわせて完成した書斎を紹介します。

ちなみにDIYする前の書斎のWEB内覧会の記事はこちらですので、あわせてご覧ください。

また、ウォークインクローゼットにもDIYで間接照明を追加しています。あわせてご覧ください。

書斎の照明環境

まずは、DIY前の書斎の照明環境を紹介しておきたいと思います。

書斎の照明は部屋の中央に100Wのダウンライトが1灯、正面とサイドの壁にブラケットライトです。

AJウォール(リプロダクト)を2か所に設置

PCで仕事をしたりブログを書いたりするには問題ない明るさなのですが、本を読んだり、WEB会議でカメラに顔を映すなら、もう少し明るいほうが使いやすい、という感じ。

そこで、フリーシェルフの下に間接照明をDIYで取り付けることにしました。

間接照明を取り付けるのはフリーシェルフの下部

フリーシェルフの固定金具も隠せるし一石二鳥。

作業の概要

今回はLEDテープライトを使って間接照明を付けることにしました。

LEDテープライトの基礎知識はこちらの記事で詳しくまとめています。

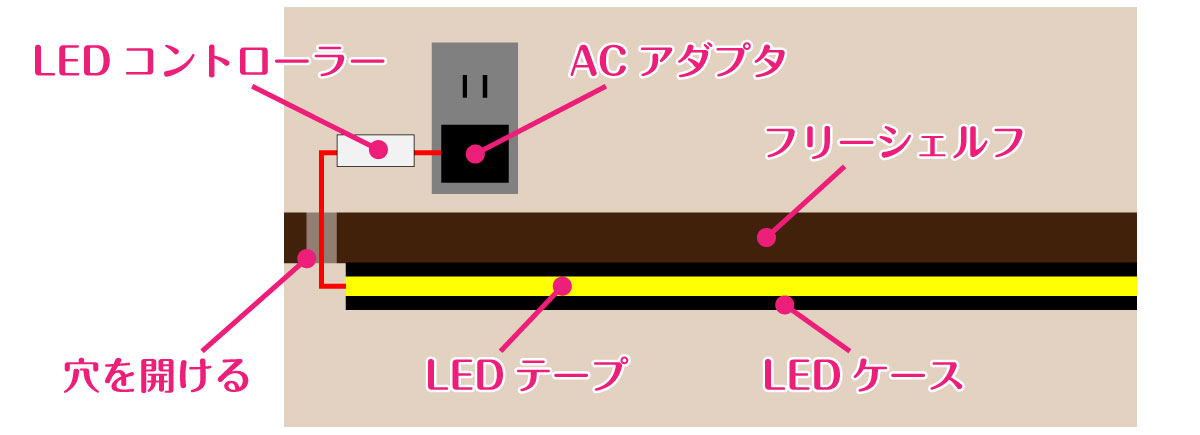

作業する内容をイラストにしてみました。

間接照明を追加する作業の概要

ざっくり説明すると下記のような流れになります。

- LEDテープはシェルフの下に設置する(光が拡散するよう乳白色のカバー付きケースを利用)

- シェルフに穴を開けて、LEDテープの電源コードをカウンター上に引き出す

- カウンター上に設置したコンセントにLEDコントローラーとACアダプタを繋ぐ

間接照明の光源にはCOBタイプのLEDテープを利用します。

COBって何?

LEDテープの構造には大きく分けて2種類あり、SMDのLEDチップを載せたLEDテープと、COBタイプのLEDテープがあります。

SMD?COB?何を言ってるのか全然分からない…。

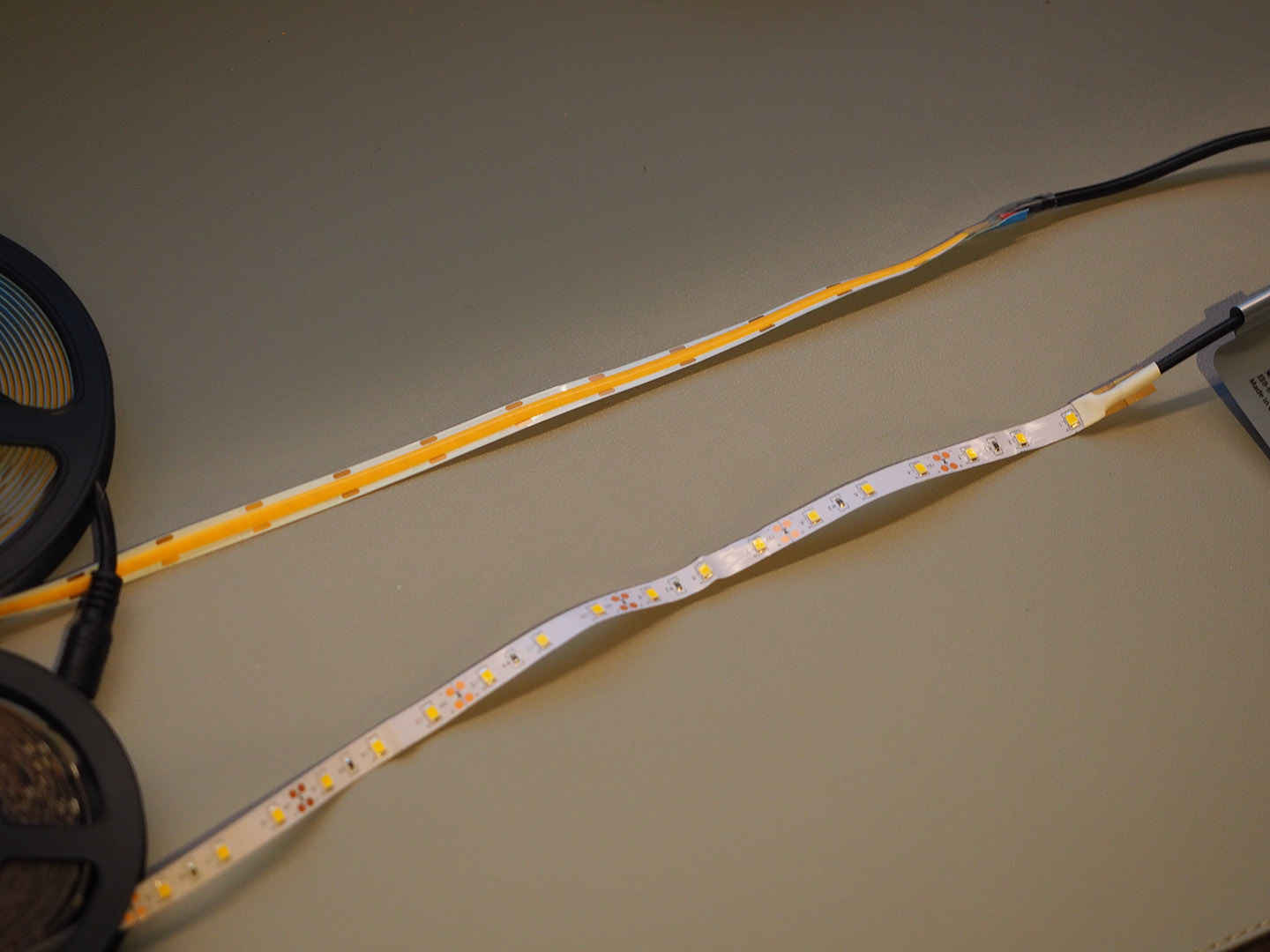

実物を比べてみたほうが早いと思います。

上がCOBタイプ、下がSMDタイプです。

上がCOBタイプ、下がSMDタイプのLEDテープ

SMDタイプは一定の間隔にLEDチップが付いているのが分かるけど、COBタイプはチップがないのね。

実はCOBタイプにもLEDチップは付いているのですが、基盤と一体で製造されているので、見えない大きさのチップがギッシリ敷き詰められています(その上から拡散用の樹脂をかぶせています)。

点灯させてみると光り方の違いは明らか。

上がCOBタイプ、下がSMDタイプのLEDテープ

SMDタイプは等間隔に並んだチップ部分のみが点灯しているのに対して、COBタイプは面で発光しています。

SMDタイプのテープのほうがコストも安く一般的なのですが、目線と光源が近い場合や照らす場所が近い場合は、(たとえ光を拡散させるカバーを取り付けても)ツブツブ感が出てしまい、綺麗に見えません。

発光の違い

COBタイプなら面で発光するので、至近距離で見ても綺麗な発光になります。

今回はシェルフ下という、比較的目線に近い位置に設置しますので、COBタイプを選択しました。

COBタイプはLEDの数が多い分発熱や消費電力も大きいので、場所的に問題なければSMDタイプでいいと思います。

さらに、今回は書斎=作業する場所ということで、調光・調色できるLEDテープを採用しました(COBかつ調光調色に対応したLEDテープが日本では手に入らなかったので、Aliexpressで取り寄せました…。調色しないCOBテープであればAmazonなどで購入可能です)。

SMDタイプのLEDテープはリモコン対応のこちらがオススメ。

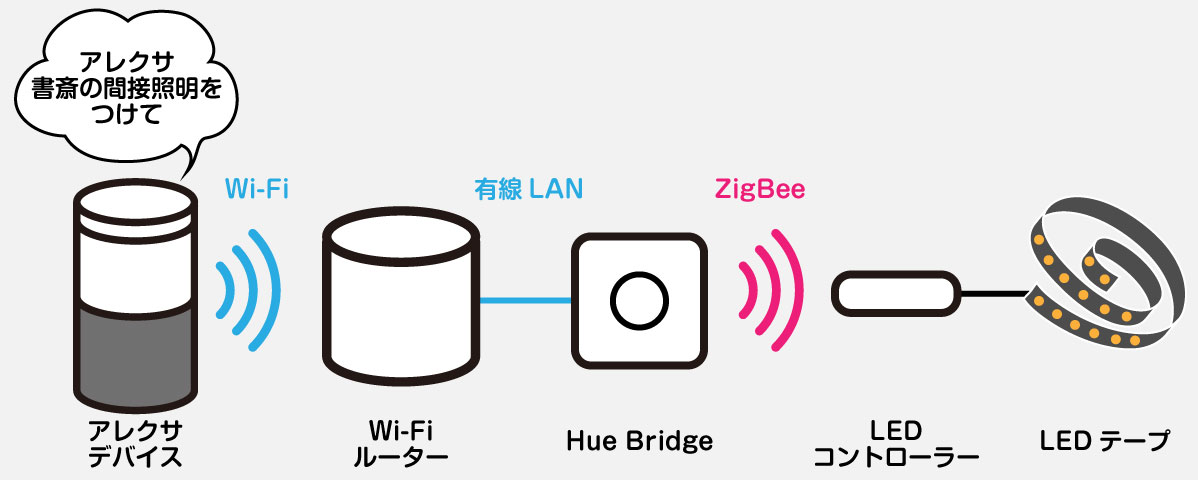

今回、調光・調色機能はZigBeeという無線規格に対応したLEDコントローラーで行います。

白いパーツがZigBee対応のLEDコントローラー

ZigBeeは家電などを操作するために作られた無線規格で、PhilipsのHueシリーズなどでも採用されており、HueブリッジやEchoシリーズ(第4世代Echoなど一部のモデル)と組み合わせることで、アレクサやGoogle Homeでの音声操作が可能になります。

フィリップス|PHILIPS Philips Hue ブリッジ

動作原理としては、アレクサデバイスやGoogleHomeからの操作信号をHueブリッジが受信し、HueブリッジがZigBee信号でLEDテープに送るという形です。

動作のイメージ

今回はHueブリッジと組み合わせています(第4世代Echoよりも安いのと今後Hueシリーズを追加する可能性も考えて)。

Hueブリッジは有線接続が必須なので、情報分電盤の中に収納しています。

スマートスピーカーでの音声操作をしない場合は、リモコンタイプなどもあります。

また、ZigBeeではなく、Wi-Fiで直接コントロールできるタイプもあります。その場合は、Hueブリッジが不要になるので、費用節約になります。

本当はWi-Fi制御が一番いいのですが、Wi-Fi対応かつ調光調色対応かつCOB LEDという商品がなく、今回仕方なくZigBeeを採用しました。

今回、LEDテープの固定にはアルミのLEDケースを使うことにしました。

使用したLEDケース

乳白色のカバーが付いていますので、LEDテープの光を拡散させることが可能です(今回は面発光するCOBテープですが、カバーでLEDテープを隠したほうがより綺麗です)。

国内ではシルバーはあるのですが、書斎の雰囲気にあわせた黒が欲しかったので、Aliexpressでブラックカラーを購入して取り寄せました。

間接照明を追加するDIY作業

実際の作業の紹介です。

間接照明を追加する際に、一番の難所となるのは電源をどうするのかです。

建築化照明とは違って後付けとなるので、基本的にはコンセントが必要となります。

もし取り付けたい場所にコンセントがない場合は、他のコンセントから延長コードで電源を用意する、ハウスメーカーに頼んでコンセント増設工事をしてもらう(設置場所や分岐するコンセントの位置によってはできない場合あり)などの対応が必要です。

どうしても電源が取れない場合は、充電器式の照明という手もあります。

充電の手間がかかる&間接照明というわけにはいきませんが、これで十分というケースもあります。

kikorist新邸の書斎の場合は、打ち合わせ当時から間接照明を取り付ける可能性(&取り付け方法)も考慮に入れていたので、フリーシェルフの上にコンセントを設置していました。

フリーシェルフ上のコンセント

事前準備は重要です。

今回は、シェルフ上のコンセントから電源を取って、LEDテープまで繋げる計画です。

間接照明を追加する作業の概要

まずはLEDテープの電源をカウンター上に繋げるための配線孔をドリルで空けます。

ドリルでカウンターに穴開け加工

コネクタ込みの配線を通すことができるギリギリの大きさとして、14mmのドリルビットを使いました。

LEDケースは強力両面テープでシェルフ下に固定します。

LEDケースに強力両面テープを貼り付け

LEDテープをシェルフ下に固定

端の部分は金切りノコでカットしてサイズを合わせておきました。

アルミなので切断も楽チン。

そして、LEDテープ裏の両面テープを使ってケースに固定(ほとんどのLEDテープの裏には最初から両面テープが貼られています)。

LEDテープを固定

最後にカバーをかぶせれば、LEDの取り付けは完了です。

カバーをはめ込めば完成

ちなみにLEDの端はこのような感じ。ケーブルが少しだけ見えますが、ほぼ目立ちません。

配線の処理

最後にACアダプタとLEDコントトーラーですが、そのままシェルフの上に置くと目立ってしまうため、イミテーションの洋書ボックスを使って、その中にACアダプタとLEDコントトーラーを隠すことにしました。

そのままではACアダプタが目立つ

箱をカットするだけ。

箱をカットして、ACアダプタを収納

いい感じに隠すことが出来ました!

ACアダプタを隠したのでスッキリ

完成した間接照明

完成した間接照明がこちら。

完成した間接照明

COBタイプのLEDタープと乳白カバーで綺麗に発光

音声操作で調光・調色が可能です。

なかなか便利ですよ👍 pic.twitter.com/DwQl5hNAMT

— kikorist@住友林業の3階建て (@kikorist2020) March 3, 2022

LEDケースを使ったので、消灯時の見た目も完璧です

。

光源が見える場所の場合は消灯時もこだわりたい

光源が見えない場合はここまでする必要はありませんが、SMDチップの場合は光が拡散するカバーがあると、より綺麗に見えます。

実際の使い勝手は?

「間接照明」とは言うものの、チェアに座っている場合は光源が直接目に入るので、作業灯に近い使い勝手です。

完成した書斎

音声操作で調光・調色も可能ですし、使い勝手は抜群。

WEB会議での顔の発色もよくなりました!笑

今後は、ブラケットライトのLED電球やダウンライトも調光・調色タイプに変更予定です。

今回追加した間接照明だけでも十分すぎるほどいい感じなので必要かは分かりませんが、やってマイナスにはならないので

なお、同じようにウォークインクローゼットにもDIYで間接照明を追加しています。あわせてご覧ください。

参考になれば幸いです。

既に完成してwer内覧会している方のブログは特に参考になるはず。

コメント